Traduction et origines des INSCRIPTIONS

figurant dans Animalia rationalia et insecta (Ignis) de Joris Hoefnagel, 1575-1582.

( Première partie, Planches 1 à 47)

Préambule.

Joris Hoefnagel, 1575-1582, Elementa depicta Pars III :Ignis.

A la cour de Rodolphe II, l'empereur germanique à qui cette œuvre a été offerte, et aussi dans toute l'Europe savante de la fin du XVIe siècle, l'engouement pour les livres d'emblèmes était très vif, tout comme le goût pour les Adages, les Maximes, les Enigmes, les Aphorismes et autres Citations d'auteurs antiques. Mais la consultation des Emblemata ...Insectis de Camerarius L'Ancien, parus en 1596, permet de réaliser combien ces considérations peuvent nous paraître dénuées d'intérêt. Au contraire, les quatre volumes des Elementa de Joris Hoefnagel exercent encore un attrait qui est du sans doute à la qualité exceptionnelle des peintures, selon un art hérité des enlumineurs flamands, mais aussi au charme des citations latines des Psaumes, d'Ovide ou du poète Ausone, qui scandent planche après planche une méditation déjà baroque sur la beauté fugace des êtres, sur la vanité captivante de cette beauté, ou sur les abimes de persplexité où nous plongent la contemplation de la Nature. Les inscriptions successives, loin d'être d'aimables ornements littéraires, forment un corpus parfaitement construit et profondément cohérent qui énonce un programme humaniste d'un nouveau regard porté sur la nature comme objet d'étude : c'est la naissance de l'Entomologie.

Page de titre du chapitre Ignis :

![]()

a) IGNIS (peu lisible dans le cartouche supérieur) Animalia Rationalia et Insecta.

—Traduction :« Le Feu. Animaux rationnels et Insectes ».

—Commentaire :

-IGNIS :

Le cartouche où s'inscrit ce mot est surmonté d'une lampe d'où s'élève une flamme claire.

Les trois autres volumes de ce recueil portent les titres suivants : TERRA Animalia quadrupedia et reptilia ; AQUA Animalia aquatilia et conchiliata ; AIER Animalia volatilia et amphibia. L'univers était, depuis Aristote, divisé en deux parties, le Cosmos parfait constitué d'Ether et où gravitent les astres immuables, et le monde sublunaire changeant et corruptible, constitué d'un mélange de Feu, d'Air, d'Eau et de Terre, éléments initialement séparés en sphères concentriques de la Terre vers le Feu. Aux trois éléments de la Terre, de l'Eau et de l'Air correspondent respectivement et en toute logique les animaux terrestres (quadrupèdes et reptiles), aquatiques (avec aussi les crustacés et coquillages) et volatiles. Le volume consacré au Feu est le premier, dans un ordre qui ne doit rien au hasard : Feu/ Terre / Eau/ Air. Les quatre éléments déterminent la philosophie depuis Empédocle, les quatre qualités depuis Aristote ( " le feu est chaud et sec ; l'air est chaud et humide, puisque l'air est une sorte de vapeur ; l'eau est froide et liquide ; enfin, la terre est froide et sèche"), le classement scalaire des animaux depuis le Moyen-Âge ( en haut le phénix, oiseau fabuleux lié au feu, puis les oiseaux dans les airs, suivis des poissons nageant dans l’eau, et en bas de l'échelle les quadrupèdes qui vivent sur l'élément terre), et la médecine depuis Hippocrate et la théorie des quatre humeurs..

Mais on peut s'étonner de trouver, associé au noble élément Feu, les "Animaux rationnels", c'est-à-dire l'Homme, ainsi que les insectes, que l'on aurait volontiers tendance à mépriser ou à négliger. A cette époque, le Feu était liè à la Salamandre (un animal mythique censé vivre dans le feu et ne mourir que si celui-ci s'éteignait ; pour Paracelse, la Salamandre était l'esprit du Feu, sous les traits d'une belle femme. Hoefnagel créé donc un écart, un effet de surprise. "En associant ses insectes au feu, Hoefnagel les reliait à l'élément le plus exceptionnel, l'élément associé à la génération et à la dématérialisation, le plus protéiforme, le plus dynamique, le plus insondable, et, dans l' Europe pré-moderne, le plus merveilleux. Et surtout, contrairement à la logique des autres volumes, le feu ne est pas le milieu dans lequel les insectes vivent. Au lieu de cela, il représente les propriétés qu'ils incarnent." (Hugh Raffles Insectopedia page 131). Hoefnagel a été l'un des premiers (voir infra Dürer) à élever des insectes comme sujet pictural indépendant. Auparavant, les insectes avaient été largement étudiés par Aristote et Pline, mais ce n' est qu'avec la publication d' Aldrovandi en 1602 qu'ils furent étudiés comme sujet de science. Selon l'idée platonicienne —répandue par l'académie néoplatonicienne de Florence autour de Laurent de Médicis à la fin du XVe siècle—d'un microcosme représentant un macrocosme, l'étude des mystères et des prodiges contenus et exprimés dans les petits insectes permettait de mettre en évidence par effet de miroir les mystères de la Création et du Créateur.

Si Hoefnagel donne aux insectes la première place, c'est aussi, tout simplement, parce qu'il s'agit de son sujet de prédilection : les illustrations qu'il en donne sont de lui, alors qu'il empruntera celle des mammmifères, des oiseaux et des poissons à des peintres qui l'ont précédé.

Nous allons voir que le volume Ignis est principalement consacré aux insectes, et que seules les deux premières Planches traitent de l'Homme, d'une façon d'ailleurs inattendue.

- Animalia rationalia et insecta

La définition de l'Homme comme "animalia rationalia" sera simplement pointée, en lien avec Abelard (homo est animalum informum rationale et mortalitate), et annonçant Hobbes et son ""homo est corpus animatum rationale".

b) Signature Georgi Hoefnagel par monogramme G/HF.

Georgi[us] est la latinisation de Joris, prénom de l'artiste. Georgi. Hoefnagel est la signature que l'on rencontre sur les cartes et vues de ville qu'il réalisa pendant ses voyages en Francen Espagne ou Italie.

HF renvoie à Hoefnagel, nom de famille de l'artiste. Il s'agit d'un nom d'origine flamande, dérivé de Houvenaghel, littéralement "clou-sabot" en lien vraisemblable avec le surnom donné à un maréchal-ferrant. Le mot nagel signifie clou, et hoef signifie sans doute sabot (cf l'allemand huf). (Source : Geneanet.org).

c) inscription : Qui fecit Angelos spiritus suos: / Et ministros suos Ignem Vrentem

—Source : Psaume 103 [104] verset 4 : qui facis angelos tuos spiritus et ministros tuos ignem urentem

—Traduction : « tu fais des vents tes messagers, les éclairs* sont tes serviteurs » Bible du Semeur.

*"des flammes de feu" selon la trad. Louis Ségond.

—Commentaire :

On remarque la présence dans le second verset du mot Ignem, "de Feu", et cette reprise du mot Ignis inciterait à interpréter ce verset hors de son contexte, comme si les insectes étaient des messagers flambants, angéliques et aériens (les papillons) ou des flammes fulgurantes. Mais il faut au contraire lire le Psaume 104 en entier, ce qui n'est pas un exercice laborieux puisqu'il s'y élève une magnifique hymne poètique à la Création et au Créateur. Car on y remarque immédiatement la présence des quatre éléments, ce qui incite alors à regarder les pages de titre des trois autres volumes Cette recherche est immédiatement récompensée par la découverte des versets suivants :

– Terra Qui fúndasti terra súper stabilitatem túam:/ Non comouebitúr In secúlúm scúlo : C'est le verset 5 de la Vulgate qui fundasti terram super stabilitatem suam non inclinabitur in saeculum saeculi "Il a établi la terre sur ses fondements, Elle ne sera jamais ébranlée".

– Aqua : Abissus sicut vestimentum amictus terrae super montes stabunt Aquae : C'est le verset 6 Abissus sicut vestimentum amictus terrae super montes stabunt Aquae "Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes".

– Aier : Qui ponis Núbem, ascensum tuum: / Qui ambúlas Ventorum super-Pennas. C'est le verset 3 de la Vulgate : qui ponis nubem ascensum tuum qui ambulas super pinnas ventorum ; "Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les ailes du vent."

Ainsi, Dieu fait de la lumière son vêtement, du ciel sa tente, des nuées son char, des vents qui les emportent ses serviteurs, des flammes de feu qui en jaillissent ses messagers.

D'autres versets de ce Psaume seront cités dans d'autres planches :

On retrouve le verset 33 sur la planche du Mira calligraphiae, folio 131 illustrant la lettre C, car ce verset Cantabo Domino commence par un C.

Ce Psaume 103 est donc emblématique non seulement du recueil tout entier, mais de l'artiste lui-même. Joris Hoefnagel est profondément religieux, dans un esprit proche des réformés protestants, et rien n'interdit de penser qu'il adresse par son œuvre une louange sincère à Dieu et qu'il reprend à son compte l'incipit du Psaume "Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d’éclat et de magnificence ! ". Mais ces citations pourraient aussi témoigner d'un esprit plus épicurien à la façon de Lucrèce dans son De Natura rerum, et s'intégrer dans un hymne cosmique ou panique plutôt que chrétien.

Les pages 2 et 3.

![]()

a) Page de gauche, Inscription supérieure :

Pronaq [ue] cum spectent Animalia cetera terram: / os homini sublime dedit, Coelumq [ue] Tueri / Iubit, et erectos annonce Sydera tollere vultus

— Traduction : « l'homme, distingué des autres animaux dont la tête est inclinée vers la terre, put contempler les astres et fixer ses regards sublimes dans les cieux. »

— source :Cette citation est extraite du début des Métamorphoses d'Ovide, Livre I.

— Commentaire :

A la lumière des inscriptions précédentes, la lecture du texte d'Ovide s'éclaire singulièrement :

"Inspiré par mon génie, je vais chanter les êtres et les corps qui ont été revêtus de formes nouvelles, et qui ont subi des changements divers. Dieux, auteurs de ces métamorphoses, favorisez mes chants lorsqu'ils retraceront sans interruption la suite de tant de merveilles depuis les premiers âges du monde jusqu'à nos jours.

Origine du monde (I, 5-20)

Avant la formation de la mer, de la terre, et du ciel qui les environne, la nature dans l'univers n'offrait qu'un seul aspect; on l'appela chaos […] . L'air, la terre, et les eaux étaient confondus : la terre sans solidité, l'onde non fluide, l'air privé de lumière. Les éléments étaient ennemis; aucun d'eux n'avait sa forme actuelle. Dans le même corps le froid combattait le chaud, le sec attaquait l'humide; les corps durs et ceux qui étaient sans résistance, les corps les plus pesants et les corps les plus légers se heurtaient, sans cesse opposés et contraires.

Séparation des éléments (I, 21-75)

Un dieu, ou la nature plus puissante, termina tous ces combats, sépara le ciel de la terre, la terre des eaux, l'air le plus pur de l'air le plus grossier. [...] Le feu, qui n'a point de pesanteur, brilla dans le ciel, et occupa la région la plus élevée. Au-dessous, mais près de lui, vint se placer l'air par sa légèreté. La terre, entraînant les éléments épais et solides, fut fixée plus bas par son propre poids. La dernière place appartint à l'onde, qui, s'étendant mollement autour de la terre, l'embrassa de toutes parts. […] À peine tous ces corps étaient-ils séparés, assujettis à des lois immuables, les astres, longtemps obscurcis dans la masse informe du chaos, commencèrent à briller dans les cieux. Les étoiles et les dieux y fixèrent leur séjour, afin qu'aucune région ne fût sans habitants. Les poissons peuplèrent l'onde; les quadrupèdes, la terre; les oiseaux, les plaines de l'air.

Création de l'homme (I, 76-88)

Un être plus noble et plus intelligent, fait pour dominer sur tous les autres, manquait encore à ce grand ouvrage. L'homme naquit : et soit que l'architecte suprême l'eût animé d'un souffle divin, soit que la terre conservât encore, dans son sein, quelques-unes des plus pures parties de l'éther dont elle venait d'être séparée, et que le fils de Japet, détrempant cette semence féconde, en eût formé l'homme à l'image des dieux, arbitres de l'univers; l'homme, distingué des autres animaux dont la tête est inclinée vers la terre, put contempler les astres et fixer ses regards sublimes dans les cieux. Ainsi la matière, auparavant informe et stérile, prit la figure de l'homme, jusqu'alors inconnue à l'univers."

Parmi les animaux de la Création, l'Homme est celui qui contemple les astres et lève la tête vers les Cieux : dans la logique de louange et d'action de grâce sous laquelle Hoefnagel a placé son œuvre, il est celui pour qui l'observation (dans laquelle le rôle de la vision est central) ne se dissocie pas de l'admiration.

b) inscription centrale :

PETRVS GONSALVS Alumnus REGIS GALLORVM. Ex Insulis Canariae ortus : Me Teneriffa tulit: villos sed Corpore toto Sparsit opùs mirúm naturae: Gallia, mater Altera, me púerùm nútruit adusque virilem Aetatem: docúitque feros deponere mores Ingenúasque artes, lingúam que sonare latinam. Contigit et forma praestanti múnere Diúúm Coniúnx, et Thalami charissima pignora nostri. Cernere naturae licet hinc tibi múnera: nati Qúod referúnt alij matrem formaque colore, ast alij patrem vestiti crine sequuntur.

Conparuit Monachij boiorum A°: 1582:

— Tentative de traduction « Petrus Gonsalvus fils adoptif du roi de France. Je suis né aux Îles Canaries et originaire de Tenerife ; mais des poils recouvrent tout mon corps, œuvre prodigieuse de la nature ; la France, mon autre Mère, m'a élevé jusqu'à l'âge adulte, et m'a enseigné les bases de la morale, des arts libéraux, et la langue et les sonorités latines. Puis j'ai épousé ma très chère et incomparable épouse, cadeau des dieux. Ici, vous pouvez voir les cadeaux de la nature: certains de mes enfants ressemblèrent à leur mère, et d'autres héritèrent de la pilosité de leur père. Il est venu à Munich en Bavière durant l'année 1582. »

— Commentaire :

Comme spécimen de la race humaine, Hoefnagel présente, par un choix qui demande à être analysé, l'un de ses "monstres", terme qui, en latin, voisine avec monstrare "montrer" et qui exprime qu'à l'époque, ce qui est atypique relève du merveilleux, du prodige ou du miracle et témoigne de la grandeur insondable de Dieu.

Ce texte est une déclaration qui est censée être rédigée par l'homme dont le portrait se trouve à la page voisine. Elle adopte le même style que les lettres que des personnages semblables (comme sa fille Antonieta) tiennent sur leur portrait pour se présenter. Cette homme est Pedro Gonzales, latinisé en Petrus Gonsalvus.

Pedro Gonzales est né vers 1537 à Tenerife, dans les îles Canaries dans une famille de la noblesse locale ; il était atteint d'une maladie héréditaire —sous le mode autosomique dominant— rarissime dont il est le premier cas connu, l'hypertrichose (ou hypertrichosis lanuginosa), bien différente de l'hirsutisme : son visage et tout son corps était couvert de longs poils lui conférant une allure bestiale. Mais on oublie souvent de mentionner que cela s'accompagne d'un facies acromégaloïde, avec épaissisement des traits qui accentue cette apparence animale.

Comme pour le nanisme (les nains de cour étaient nombreux, comme le nain Triboulet de François Ier ou ceux de la cour d'Espagne), les personnes frappés par ces difformités corporelles étaient considérées soit comme des suppôts redoutés du Diable ou comme des envoyés miraculeux de Dieu. Ce type de prodige étaient recherchés dans les cours princières au titre des Curiositas ou des Mirabilia dont la possession renforçaient le prestige, et en raison de ses caractéristiques particulières, Pedro Gonzales a été offert à l'âge de 10 ans au Roi Henri II de France, qui s'enticha du jeune garçon et lui donna la meilleure éducation (assurée par les précepteurs royaux Pierre Danès, Jacques Amyot et Robert Estienne et où il apprit le latin). Surnommé alors le « sauvage du Roi », il devint, au cours des décennies suivantes, l'un des lettrés les plus fréquentés de Paris, et occupa des postes à la cour, successivement Gentilhomme de la Chambre puis Aide-Panetier royal. Le roi mit à sa disposition une partie du parc de Fontainebleau afin de lui offrir environnement naturel et protection, et où on le considéra d'abord comme un singe familier avant de s'intéresser à lui de plus en plus. Cet « homme-singe » ou "homme sauvage" fascinant participait régulièrement aux manifestations sociales, habillé de vêtements de cour.

Deux cent ans plus tard, la façon dont le jeune prodige Mozart fut reçu dans les capitales européennes témoignait encore de cette curiosité ambiguë mêlée de mépris que suscitent les exceptions.

c) inscription inférieure :

Sed puor hec Hominis cura est, cognoscere terram / Et nunc quae miranda tulit Natura, notare.

— Traduction : « Mais le premier souci de ceux qui en sont les maîtres est de connaître la terre, et de noter les merveilles que la nature a étalées maintenant : c'est là pour nous une grande tâche, qui nous rapproche des astres célestes »

Source : Il s'agit des vers 251-252 du poème l'Etna

L'Etna est un poème descriptif et scientifique de 644 hexamètres datant de 44 à 50 av. J.C., longtemps attribué à Virgile (juvenilia), bien qu'en 1549 il soit dit "Incerti authoris" dans les Epigrammata, in P. Virgilis Maronis Opera. Une fois de plus, la lecture élargie du texte lui-même est gratifiante. Elle montre que Hoefnagel veille scrupuleusement à la cohérence de son thème du Feu, tout en poursuivant sa méditation sur la place de l'homme au sein de la création. En effet, dans ces vers, le poète, après avoir entrepris de chanter l'Etna et la cause de ses éruptions, écarte les explications fabuleuses et donne au phénomène une explication scientifique, due à l'existence au sein de la terre de canaux aériens, où passent des vents. Dans les vers 537-566, il célèbre la puissance invincible du feu de l'Etna et loue la fertilité du sol que ce feu autorise.

"...ne pas souffrir que toutes les merveilles qui s'étendent devant nous dans le monde immense demeurent éparpillées et enfouies dans le monceau des phénomènes, mais au contraire démêler les caractéristiques de chacune et les disposer à leur place déterminée, voilà une divine volupté de l'esprit et fort agréable. Mais le premier souci de ceux qui en sont les maîtres est de connaître la terre, et de noter les merveilles que la nature a étalées maintenant : c'est là pour nous une grande tâche, qui nous rapproche des astres célestes. Car quelle espérance ou quelle démence plus grande pour un mortel que de vouloir perquisitionner à l'aventure dans le royaume de Jupiter, en laissant passer devant nos pieds et se perdre un tel chef-d'œuvre ! Nous nous tourmentons, malheureux que nous sommes, pour peu de chose, et nous sommes accablés de travail ; nous scrutons les fissures du sol et nous en retournons toutes les profondeurs : c'est un filon d'argent qu'on cherche, ou parfois une veine d'or ; les terres sont tourmentées par la flamme et domptées par le fer, jusqu'à ce qu'elles se rachètent par une rançon et avouent la vérité, puis se taisent finalement réduites au dénuement et à l'abandon. Nuit et jour les cultivateurs pressent leurs guérets ; le travail des champs rend leurs mains calleuses ; nous payons cher le profit que nous tirons de la glèbe. Mais ici le sol est fertile et particulièrement fructueux en moissons; là, en vignes ; voici une terre qui convient merveilleusement aux platanes, une autre aux herbages ; en voici une qui est meilleure pour un riche troupeau, et qui sied aux forêts ; les oliviers préfèrent les terrains un peu secs, le terrain un peu gras plaît aux ormes." (Trad. M. Rat Garnier 1935 in Philippe Remacle)

Après avoir cité selon Ovide l'homme, contemplant les astres et fixant ses regards vers le ciel, l'habile auteur enchaîne avec la tâche, qui nous rapproche des astres célestes, de connaître les merveilles de la nature générées par le Feu, de les "caractériser et de les disposer à leur place déterminée". Cette préoccupation est une "divine volupté".

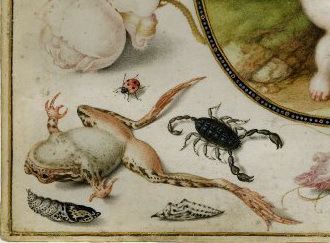

Page 3.

La page 3 correspond à la Planche I. Toutes les planches ont la même disposition, le motif étant placé à l'intérieur d'un ovale doré à la feuille, pour souligner son caractère précieux, mais aussi son statut de spécimen et d'objet d'étude. Il est probable que Hoefnagel a observé les insectes avec une loupe, mais il est sûr que le cerclage de ses motifs peints évoque la focalisation du regard à travers une lentille.

a) Inscription centre supérieur :

Omni moraculo quod fit per Hominem maius miraculum est HOMO/ Visibilium omnium maximus est Mundus, Invisibilium DEUS/ Sed mundum esse conspicimus, Deum esse credimus

— Source : Saint Augustin De Civitate Dei, Livre 10 chap. 12 et Livre IX chap.4

— Traduction : « De tous les miracles réalisés par l'homme, le plus grand miracle est l'homme. De toutes les chose visibles, la plus grande est le monde. de toutes les invisibles, la plus grande est Dieu. Si nous voyons que le monde existe, nous croyons que Dieu existe".

— Commentaire :

Ce texte placé en chapeau au dessus du portrait de Pedro Gonzales explicite la thèse qu'il illustre. Cet homme est, pour l'esprit, une incongruité. Un miracle (latin miraculum, "chose extraordinaire, étonnante", du verbe miror "s'étonner, être surpris" qui a donné admiror "admirer") est une chose étonnante et admirable, qui incite à croire en Dieu.

b) Portrait de Pedro Gonzales et de son épouse.

![]()

![]() Hoefnagel, Joris "Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Planche I des « Quatre éléments », 1575. aquarelle et gouache sur velin, 14.3 x 18.4cm. Washington DC, National Gallery of Art. 1987.20.5.2

Hoefnagel, Joris "Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Planche I des « Quatre éléments », 1575. aquarelle et gouache sur velin, 14.3 x 18.4cm. Washington DC, National Gallery of Art. 1987.20.5.2

Peu avant 1572, Pedro Gonzales se maria à Catherine Raffelin, femme dépourvue de toute pilosité anormale, avec qui il aura sept enfants, dont trois ou quatre seront atteints d'hypertrichose, comme Antonietta (née en 1572 à Namur). Surnommée Tognina, elle fut la première à être examinée pour cette tare (notamment par le savant italien Ulisse Aldrovandi). Antonietta se mariera et aura un fils, également atteint de la maladie.

Avant ou après ce mariage, Pedro a été envoyé comme ambassadeur à la cour de Marguerite de Parme, régente des Pays-Bas. En 1582, il suivit celle-ci alors qu'elle rejoignait son duché de Parme en Italie, et ce voyage l'amena à traverser l'Allemagne. C'est à cette occasion qu'il aurait séjourné à Munich. En 1591, ils seront admis à la cour des Farnèse à Parme. La derniere mention connue de ce personnage date de 1617, quand il est cité parmi ceux qui avaient assisté au baptême de son petit-fils. Pedro Gonzales s'éteint vers 1618, à Capodimonte, près du lac de Bolsena.

A la cour de Guillaume V de Bavière, un artiste anonyme fit les portraits grandeur nature de Pedro, de sa femme, et leurs deux enfants velus, une fille d’environ sept ans, Magdalena et un garçon d’environ trois ans, Enrico. Guillaume aurait fait cadeau de ces tableaux gigantesques à son oncle, l’archiduc Ferdinand II de Tyrol, qui les exposa dans une galerie de portraits de son palais d’été, le château d’Ambras, près d’Innsbruck dans les Alpes. Hoefnagel a-t-il connu cette famille, ou a-t-il réalisé ce portrait en s'inspirant de ces portraits alors qu’il était peintre à la cour de Guillaume à Munich de 1579 à 1590 ? Ses Quatre éléments sont réalisés entre 1575 et 1585, mais l'inscription page 2 "Conparuit Monachij boiorum A°: 1582" resserre la fourcette de datation de ses portraits.

Celui-ci était conservé dans les collections du château de Ferdinand II du Tyrol à Ambras (actuellement au Kunsthistorische Museum de Vienne) :

![]()

La famille Gonzales séjourna également à Bâle, où le médecin et anatomiste Felix Platter examina deux des enfants, en 1583, en fit faire des portraits et les mentionna plus tard dans un livre d’observations médicales :

"Il y avait à Paris, à la cour du roi Henri II, un tel homme, exceptionnellement poilu sur tout le corps, auquel le roi tenait beaucoup. Son corps était entièrement recouvert de longs poils, son visage aussi, à l’exception d’une petite partie sous les yeux, et les poils de ses sourcils et du front étaient tellement longs qu’il devait les relever pour voir.

Après avoir épousé une femme non-velue, qui était comme toute autre femme, il eut avec elle des enfants, velus eux-aussi, qui furent envoyés au duc de Parme en Flandres. Je vis la mère et les enfants, un garçon de neuf ans et une fille de sept ans, lorsque, en chemin vers l’Italie, ils s’arrêtèrent à Bâle en 1583, et je commandai leur portait. Ils avaient le visage velu, surtout le garçon, la fille un peu moins, mais celle-ci était extrêmement velue dans la région dorsale le long de la colonne vertébrale." Felix Platter, Observationum Felicis Plateri…libri tres, (Basilea, 1680), Lib. III, p. 572. cité ici.

Beaucoup plus tard, Ulisse Aldrovandi (1522-1605), médecin italien et naturaliste, qui décrit l'"Homme des bois" (Homo sylvestres) dans sa Monstrorum Historia posthume (1642), n'a rencontré que sa fille Antonietta. Il accompagne néanmoins son texte d'une gravure sur bois de Pedro Gonzales et de l'un de ses fils, avec la légende Pater annorum quadraginta et filius annorum vigintio corpore pilosi, "le père âgé de quarante ans et son fils âgé de vingt ans , le corps entièrement couvert de poils" . Image Gallica.

![]()

Mais Hoefnagel, loin de copier servilement les portraits existants, en donne une version lumineuse et magnifique, dans laquelle la beauté de l'épouse et sa main posée amoureusement sur l'épaule de son mari fait ressortir la laideur de celui-ci. D'autre-part, il choisit de lui faire porter un très bel habit bleu à manches noires rapportées, mais dont la texture est traitée de telle sorte qu'elle évoque le pelage d'un animal, et qu'elle se poursuit avec de courtes hachures dans le paysage sauvage pelé et rocheux surmonté d'un arbre sec mais dressé. L'Homme des bois n'est ici nullement stigmatisé, il est représenté avec beaucoup de respect voire d'empathie par l'artiste, et son regard nous fixe avec une profondeur interrogative comme la propre image spéculaire de notre nature sauvage.

Pour Hugh Raffles, le couple apparaît désolé et isolé, à l'image de son environnement aride, et coupé de la communauté humaine comme il est encerclé par l'ovale doré.

b) inscription en bas au centre :

HOMO natus de MULIERE, BREVII VIRENS Tempore/ Repletur multis miserÿs. Job. 14.

— Source Job 14:1

— Traduction : "L'être humain né de la femme! Sa vie est courte mais pleine d’agitation". (L. Segond 1880 dite Segond 21).

— Commentaire :

Là encore, il faut avoir la curiosité de lire le deuxième verset : "14:2 Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit; il s’enfuit comme une ombre, sans résister." Car le thème de l'ombre va figurer dans la planche V (Scarabea umbra) et celui de la fleur fanée reviendra comme un leitmotiv ultérieurement (Adage d'Erasme ; poème d'Ausone).

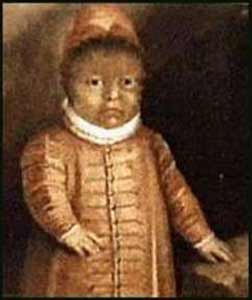

Planche 4 : deux enfants de Pedro Gonzales.

![]()

a) Inscription supérieure : Laudate pueri Dominum

— Source : Psaume 112 (113).

— Traduction : "Louez, enfants, le Seigneur."

b) Inscription inférieure : Laudate nomen Domini.

— Source : Psaume 112 (113).

— Traduction : "Louez le nom du Seigneur."

— Commentaire : Le Psaume 112 (113) est traduit par Louis Segond ou par la Bible du Semeur en suivant le texte hébreu Laudate servi Jehovah, Laudate nomen Jehovah d'où leur traduction où "serviteurs" remplace "enfants", et "L'Eternel" remplace "Seigneur". Mais le texte de la Septante, suivi par la Vulgate qui est cité ici, proclame : Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini : qui habitare facit sterilem in domo matrem filiorum laetantem. "Enfants, louez le Seigneur, louez le nom du Seigneur." Le Psaume s'achève ainsi : "lui qui en sa maison fait habiter la stérile, devenue joyeuse mère d’enfants.".

Ainsi, les versets qui accompagnent le portrait des deux filles de Pedro Gonzales au visage déformé par la maladie sont des louanges adressées à Dieu pour rendre grâces de la naissance d'enfants.

c) L'illustration :

La couleur rose m'a fait croire qu'il s'agissait de deux filles de Pedro Gonzales, mais il s'agit plutôt des portraits de la fille aînée Magdalena, âgée environ de sept ans, et de son frère Enrico, âgé de trois ans environ. Ces dates sont compatibles avec une exécution des portraits en 1582.

Le portrait de la grande sœur ressemble à celui-ci, qui vient du château d'Ambras et qui est daté de v.1580 : Anonyme : Maddalena Gonzales

![]()

Le frère ressemble très exactement à ce portrait :

![]()

![]()

Dans son Monstrorum hstoria, Aldrovandi donne, à la suite du portrait de Pedro Gonzales celui de sa fille âgée de 12 ans : Puella pilosa annorum duodecim. Il raconte comment il l'a rencontré une après-midi de l’an 1594, chez le comte Mario Casalio, alors qu'elle accompagnait Isabella Pallavicina, marquise de Soragna. Aldrovandi examina la petite fille, prénommée Antonietta, et en fit la description suivante :

« Le visage de la petite fille, à l’exception des narines et des lèvres autour de la bouche, était complètement recouvert de poils. Les poils sur le front étaient plus longs et drus que ceux qui recouvraient ses joues mais plus doux au toucher que sur le reste du corps, elle était poilue sur le haut du dos, et hérissée de poils jaunes jusqu’à la naissance des reins ».

![]()

Enfin, il donne celui d'une fillette de 8 ans :

![]()

Un autre portrait, aux qualités artistiques supérieures, est exposé au château de Blois : il a été peint par Lavinia Fontana, artiste de Bologne amie d’Aldrovandi et connue pour ses tableaux de nobles et d’enfants. La fillette tient un cartel, comme si elle présentait une lettre d'introduction à un membre de la noblesse ; les termes de la lettre (déchiffrée par J.C Bourdais), mentionnant la marquise de Soragna, indiquent que la date de cette entrevue est proche (ou identique) avec celle de la rencontre avec Aldrovandi. Le tableau est daté de 1595.

" Des îles Canaries fut apporté Au seigneur Henri II de France Don Pietro, l'homme sauvage.

De là, il s'installa à la cour Du duc de Parme, ainsi que moi, Antonietta, et maintenant je suis Dans la maison de la signora donna Isabella Pallavicina, marquise de Soragna." « Don Pietro, homme sauvage découvert aux îles Canaries, fut offert en cadeau à Son Altesse Sérénissime Henri roi de France, puis de là fut offert à Son Excellence le duc de Parme. Moi, Antonietta, je viens de là et je vis aujourd’hui tout près, à la cour de madame Isabella Pallavicina, honorable marquise de Soragna. ».

![]()

Ferdinand du Tyrol commanda des copies des tableaux — ainsi que de centaines d’autres portraits de sa collection — en miniatures et les conserva dans des malles. Ces copies se trouvent encore au château et le palais a donné son nom à la maladie génétique que l’on connaît désormais aussi sous le nom de « syndrome d’Ambras ».

Le Musée J. Paul Getty conserve ce portrait attribué à Aldrovandi 1595 et annoté Mulier viginti annorum hirsuto capite simiam imitante reliquo corpore glabro . "Femme de vingt ans à la tête hirsute ressemblant à un singe et laissant le reste du corps glabre."

![]()

Quoiqu'il en soit, les quatre portraits de la famille Gonzales sont ceux par lesquels il illustre les êtres humains, ou "animalia rationale", dans la mesure où cette maladie rend particulièrement visible la double nature à la fois animale et rationnelle qui est la notre. Replacés dans le cursus des citations, ils ne dénotent aucune curiosité malsaine, mais, au contraire, incitent à considérer Pedro Gonzales et ses enfants comme nos doubles, dans la douloureux et exaltant destin de l'humain.

Il est temps de reprendre la lecture des textes ; une planche toute aussi capitale nous attend, celle du "scarabée".

Auparavant, puisque nous quittons l'Humanité pour les insectes, précisons le plan des pages qui suivent :

- V : Scarabée.

- VI à XXXXIV : Lépidoptères (avec des libellules et d'autres insectes).

- XXIV et XXIX : vides (mises en réserve)

- XXXV à XXXXI : araignées

- XXXXII à XXXXIII : coléoptères.

- XXXXV à XXXXVI : orthoptères

- XXXXVII à XXXXIX : orthoptères, lépidoptères, diptères.

- L à LII : orthoptères.

- LIII à LV : odonates

- LVI : roses

- LVII à LXIV : diptères

- LXV à LXVII : diptères et coléoptères.

- LXVIII à LXXIX : diptères, coléoptères et pou

- LXXX : une Pensée (Viola)

Planche V.

![]()

Inscription :Scarabei umbra.

— Traduction :"L'ombre du scarabée".

— Source : L'ombre du scarabée (Erasme, Adages III,II 23 ) désigne les peurs irraisonnées.

— Commentaire : L'adage d'Erasme dit :

"Κανθάρου σκιαί, id est Scarabei umbrae. Dictum est de inani metu, quod hoc insectum sub noctem repente advolans horribili bombo nonnunquam terrere soleat parum attentum. Recensetur a Diogeniano." : "Κανθάρου σκιαί,c'est à dire "Ombre de scarabée" : se dit des craintes vaines, comme celle que provoque cet insecte entrant brusquement la nuit dans un bourdonnement effrayant, sans conséquences menaçantes dans la plupart des cas. Cité par Diogène.

Cet adage sera à nouveau cité dans Archetypa studiaque, partie II de Jacob Hoefnagel. Il a sans-doute été choisi dans l'œuvre d'Erasme parce qu'il fait intervenir le Scarabée et son Ombre. En effet, Hoefnagel donne une importance particulière à l'ombre portée du corps de l'insecte et surtout de ses mandibules dressées. En outre, après l'auteur des Psaumes et Ovide, Érasme (v.1466-1536), qui apparaît ici pour la première fois, est porteur de valeurs nouvelles, celles de l'humanisme de la Renaissance, de la défense du libre-arbitre de l'homme dégagé des peurs, des superstitions comme des soumissions religieuses et se donnant comme tache de s'approprier la connaissance de l'univers. Si on place ces concepts dans la suite des textes cités jusqu'à présent, on constate une continuité parfaite de la logique qui préside à leur sélection. Se dégager des peurs vaines, scarabei umbra, est un programme qui a, pour le nouvel esprit scientifique, tout son sens.

Bien que l'adage lui-même et son auteur sont, à eux-mêmes, un programme, c'est l'illustration elle-même qui est une vraie déclaration de motivation.

— L'illustration.

Elle représente un Lucane cerf-volant, Lucanus cervus. L., mais elle reprend en la développant de manière originale une œuvre réalisée en 1505 par Dürer sous forme d'une aquarelle sur papier conservée actuellement par le Getty Museum (Los Angeles).

Le choix d'un "scarabée" comme point focal d'une œuvre d'art a été un évènement sans précédent et précurseur en 1505, alors que la plupart des contemporains de Dürer voyaient alors les insectes comme les créatures les plus basses. Le niveau de finition montre qu'il la considérait comme une œuvre indépendante et achevée, et non une étude préparatoire. Le vif intérêt de Dürer pour la nature, cependant, était une trait typique de la Renaissance. Ce coléoptère, rendu avec tant de soin et de respect, semble presque héroïque, pattes tendues alors qu'il dresse la tête vers le ciel dans une attitude de défi et d'affrontement. L'ombre renforce la force de cette posture par l'effet de relief qu'elle crée. Le rendu réaliste, accenté par les reflets colorés des élytres, du corselet et de la tête est un hommage à la part la plus infime des animaux de la nature, qui est souvent négligée ou sommairement détruite et tenue à l'écart du champ de la connaissance,

« L'art, écrit Albrecht Dürer, est omniprésent dans la nature, et le véritable artiste est celui qui peut le révéler." Le Lucane est l'une des études de la nature les plus influentes et les plus copiées de Dürer.

Le lucane avait, selon Eva Sprecher-Uebersax fait son entrée dans l'histoire de l'art dans les enluminures médiévales, comme par exemple dans un tableau de Giovannino de Grassi, à la fin du 14ème siècle, où il le décrivait le lucane parmi un groupe de cerfs : les mandibules du premier s'apparentaient aux bois des seconds, dont le symbolisme de renouveau et donc de résurrection est bien établi. En outre, on attribuait depuis longtemps au lucane la capacité de lutter contre les serpents, d'où son emploi comme image du Christ vainqueur du Mal et de la Mort.

Dürer, en abandonnant la symbolique chrétienne, fonde un nouveau paradigme : le sujet naturaliste pour lui-même, comme objet d'étude et d'admiration. Son Hirschkäfer prend le statut de prototype.

![]()

Cette œuvre fut copiée d'abord par l'élève de Dürer Hans Hoffmann en 1574, qui complétait à Nuremberg la collection des Dürer de Willibald Immhoff par des copies. Il est intéressant de noter qu'en 1584, Hoffmann alla travailler à Munich à la cour de Guillaume V de Bavière,cour à laquelle Hoefnagel appartenait depuis 1578. En 1585, Hoffmann a été nommé par l'empereur Rodolphe II comme peintre de la cour (comme le deviendra aussi Hoefnagel en 1590), ce qui l'a amené à la cour impériale à Prague.

Or, dans cette œuvre, Hoffmann crée une nouveauté : il remplace la ligne diagonale (un coin de mur ?) de Dürer par une plage blanche ovale cerclée d'une ligne dorée au sein d'un fond bleu. La focalisation sur l'insecte objet-à-part-entière a franchi une nouvelle étape.

![]()

Un autre exemple de la même date 1574 :

![]()

En 1575, Hoefnagel prend la suite de Dürer et de Hoffmann et place en introduction de son volume sur les insectes cette figure du Lucane cerf-volant en même temps qu'il adopte la technique de l'ovale cerlé d'or de Hoffmann. Il modifie, comme l'a analysé Janice Neri (2011), le corps de l'insecte qui était peint en trois parties séparées par une irréaliste ligne blanche, en réunissant ces trois parties. Surtout, il va beaucoup plus loin que ses prédécesseurs en étendant ce regard de l'insecte comme spécimen au centre d'une surface circonscrite d'observation à une collection entière d'entomologie, et en y incluant l'être humain. Bien qu'il ne soit pas le créateur de l'entomologie puisqu'il ne donne pas de description écrites ni de classification des espèces, son volume Ignis de 1575-1585 précède le De animalibus insectis d'Aldrovandi (1602) et la description des collections de Conrad Gessner (1516-1565) qui attendra l'Insectorum sive minimorum animalium theatrum de Thomas Mouffet en 1634. Il n'est pas exagéré de dire qu'il fonde ici le Regard entomologique.

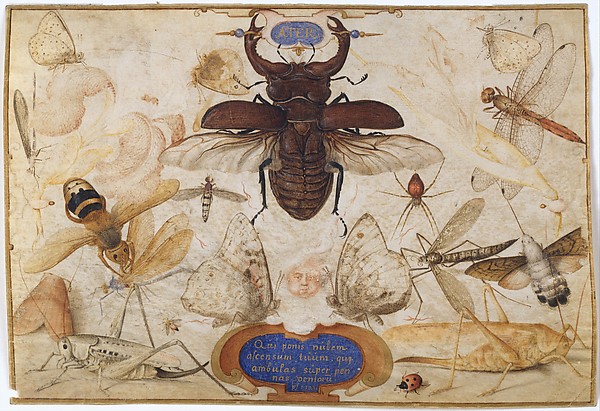

Planche VII

(La planche VI ne comporte aucune inscription ; elle représente, dans l'ovale cerclé, trois papillons, deux vues de Nymphalis antiopa et une de Polygonium c-album).

a) Inscription supérieure : SUB OMNI LAPIDE DORMIT SCORPIUS.

— Traduction : "Sous chaque pierre dort un scorpion".

—Source : Érasme, Adages, n° 334.I.IV. 34

b) Inscription inférieure : OCTIPEDEM NE EXCITES.

— Traduction : N'excites pas le scorpion.

— Source : renversement de l'adage Octipedem excitas "Tu excites le scorpion !" d'Érasme Adage 63 I.I dont le commentaire est : Cratinus in Thrattis apud Suidam: Ὀκτώπουν ἀνεγείρεις, id est Octipedem excitas, nimirum scorpium, cui pedes sunt octo ac plerunque sub saxis abditus cubat, quem non nisi tuo periculo suscitespropter venenum quod in cauda gestat.

— Commentaire :

Je vois ici une mise en scène où le scorpion et les adages servent seulement de prétexte à une présentation du Lucarne mandibules prêtes à saisir, élytres écartées et ailes déployées, en position de combat ou d'envol. Mais il est aussi possible de penser que le scorpion symbolise le serpent du Malin, et que le Lucarne prenne la posture d'un archange saint Michel.

Dans ma première hypothèse, nous assistons à une étude de l'insecte "en écorché", où l'artiste-naturaliste s'est livré, sur un insecte mort (aucun dessin d'une telle précision n'est possible en observation in vivo) à un examen anatomique approfondi de la nervation alaire. Comme sur la planche V, l'ombre est rendue soigneusement, la lumière venant de la gauche.

![]()

Planche XVIII.

a) Inscription supérieure

Cicadia cicadiae chara Formicae formica

— Source :Érasme: Adages 124. I, II, 24.

Cicada cicadae chara, formica formicae : Caeterum quod Aristoteles in eo loco, quem modo citavimus, addidit et si qua sunt id genus alia, dubium non est, quin senserit illa quae sunt apud Theocritum Idyllio nono: Σέττιξ μὲν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ, Ἴρηκες δ’ ἴραξιν, id est Formicae grata est formica, cicada cicadae, Accipiter placet accipitri.Porro nota est formicarum politia et cicadarum concentus.

Érasme : De la méthode d'enseignement [139,222]

Boni ad bonorum conuiuia et inuocati accedunt; et simile gaudet simili; et aequalis aequalem delectat; et aequalem tibi uxorem quaere; et ut semper similem ducit Deus ad similem; et semper graculus assidet graculo; et similes habent labra lactucas; et pares cum paribus facillime congregantur; et cascus cascam ducit; et balbus balbum rectius intelligit; et cicada cicadae chara, formica formicae; et Cretensis cum Aegineta.

— Traduction : "Les cigales sont chères aux cigales, et les fourmis sont chères aux fourmis".

— Commentaire : Érasme rapproche cet adage des vers de la 9ème Idylle de Théocrite Les Pasteurs où un berger dit à Ménalque : "La cigale est amie des cigales, la fourmi des fourmis, l'épervier des éperviers ; moi, j'aime les Muses et les chansons". Érasme ajoute que les fourmis sont surtout connues pour leur vie en société, et les cigales pour leur chant.

Dans De la méthode d'enseignement, Érasme rapproche les allitérations de cet adage d'autres exemples, du type "Les choucas se perchent avec les choucas", ou "telles lèvres, telles laitues", phrase de Crassus qui ne rit qu'une seule fois devant un âne mangeant un chardon. Ou encore "Le bègue comprend bien le bègue"..

b) Inscription inférieure

Citius quam formica, papaver.

— Source : Érasme, Adage 4002. V, I, 2.

Citius quam formicae papaver. Non caret adagii specie quod est apud Plautum in Trinummo: Confit citius. Quam si tu obiicias formicis papaverem. Verba sunt Stasini servi narrantis quadraginta minas intra quindecim dies fuisse consumptas, utpote in comessationes, compotationes, balnea, in piscatores, pistores, lanios, coquos, holitores, myropolas etaucupes dissipatas non aliter quam si papaver obiicias agmini formicarum. Mox enim distrahitur acervus, dum unaquaeque suum arripit granulum.

— Traduction : « Aussi rapide que du pavot aux fourmis »

— Commentaire : l'adage se réfère à une réplique de l'esclave Stasime dans "Les Trois Deniers "(Trinumno) de Plaute : "On a mangé, on a bu, on s’est parfumé, on a pris des bains. Pêcheur, boulanger, bouchers, cuisiniers, maraîchers, confiseurs, oiseleurs, chacun a tiré à soi : Cela se consomme aussi vite que si on donnait du pavot à des fourmis." Une forme équivalente serait notre expression "C'est parti comme des petits pains".

Il est vraisemblable que le choix de ces adages ne se justifie que par la présence du mot formica, alors que l'artiste représente dans sa planche deux fourmis.

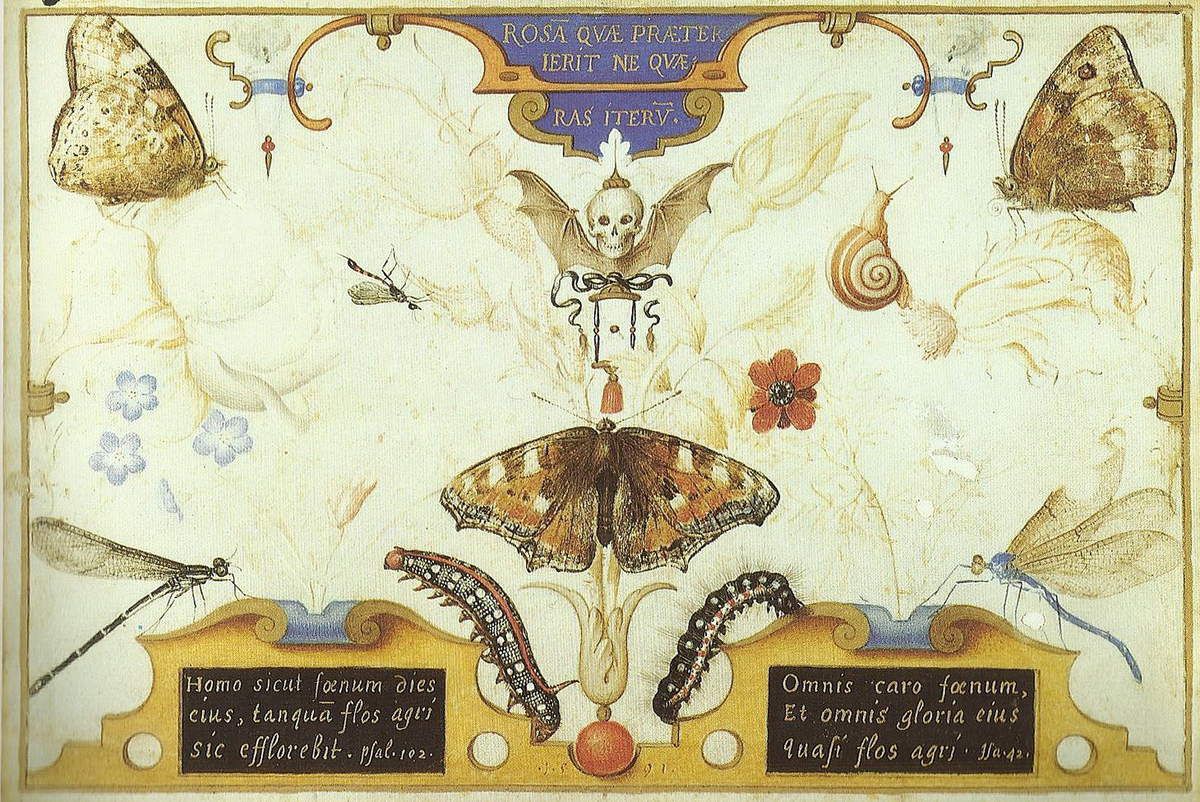

Planche XX.

Inscription : Homo Bombilius.

—Traduction : "L'Homme est un Bourdon"

— Source : Érasme, Adage 1571. II, VI, 71. Homo Bombylius

Βομβύλιος ἄνθρωπος, id est Bombylius homo, dicitur verbosus multique strepitus, ceterum inutilis. Bombylius Graecis apis aut vespae genus a sonitu, sicuti videtur, appellatum, ingens, sed admellificium inutile, favos sibi nectit e luto. Est et ingens apis ac musca, quam a strepitu sic dixerunt. Hesychius addit βομβυλίδας, Graecis dici bullas, quas nasci videmus ex aqua, quae mox evanescunt.Item bombylion dici poculi genus, quod paulatim extillante potu sonitum reddit in modum animantis, de quo dictum est, quamquam et huic a bombo vocabulum.

Apud Suidam quidam tibicinem pro bombylio βομβαύλιον dixit, addita littera α, παρὰ τὸ αὐλοῖς βομβεῖν. Quin et M. Tullius Philippica tertia meminit cuiusdam Bambalionis, hominis nihili et impeditaelinguae. Bambalio, inquit, quidam pater, homo nullo numero. Nihil illo contemptius, qui propter haesitantiam linguae stuporemque cordis cognomen ex contumelia traxerit. Hesychius ait Graecis βαμβαλεῖν esse labiis tremere; nam id accidere solet hoc vitio linguae laborantibus, quemadmodum et frigore horrentibus. Quamquam autem haec vox variis modis describitur, tamen eadem est origo,nimirum a sono titubanter loquentium aut vehementer algentium. Adagium refertur apud Zenodotum.

— Commentaire : Les Adages se révèlent être un vrai Bestiaire, où Hoefnagel puise avec un plaisir évident. Pour comprendre celui-ci, il faut consulter le dictionnaire latin où Bombylius succède à bombico "résonner", bombico ou Bombio "bourdonner" , bombus "bourdonnement" (des abeilles) ; alors que Bombylis est "le stade précédent la chrysalide" dans Plaute et que Bombyx est le ver à soie. C'est Calepino qui cite le nom Bombylius en 1550 avec la définition : en anglais : "a drone or humming kinde of bee", autrement dit, le Sphinx colibri, ou Bee Hummingbird. Ces éléments soulignent la part d'onomatopée du mot Bombylius évoquant le bourdonnement incessant. C'est ainsi que l'adage Homo Bombilius se dit à propos de longs discours inutiles. Érasme ajoute : Les Grecs ont nommé Bombylius de nombreuses abeilles et guèpes qui font beaucoup de bruit mais ne font pas de miel.

Planche XXI.

Inscription Credula res amor, et In ipsa pericula praeceps:/ Vt gaudet flamma se perimente Cvlex.

—Traduction :"L'amour est chose crédule, et va tête baissée vers les dangers : ainsi le moustique attiré par la flamme s'en fait une idée".

—Source : inconnue sauf pour Credula res amor : Ovide, Métamorphoses Livre VII vers 826

— Commentaire.

La présence d'un moustique (Culex) justifie sans doute cette citation. Les quatre planches ont ainsi développé des leçons morales en prenant un insecte comme support d'une leçon, selon le même procédé utilisé par les fabulistes comme Ésope.

![]()

Planche XXIV.

a) inscription supérieure.

Rosam quae praeterierit, ne quaeras iterum

—Traduction "Ne demandez pas à la rose fanée de fleurir à nouveau"

— Source : Adages d'Erasme 1540. II, VI, 40:

Ῥόδον παρελθὸν μηκέτι ζήτει πάλιν, id est. Ne quaere rursum praeteritam semel rosam. Ne te maceres desiderio rerum, quae revocari restituique non queunt, velut exactae juventae, formae, virium, fortunae. Nam ut nihil est rosa gratius, ita nihil minus diuturnum. In eumdem sensum dixit in Odis Horatius : Mitte sectari, rosa quo locorum Sera moretur. Habent enim rosae suum tempus, sed per breve. At exquisitius delicati etiam alieno tempore rosam quaerunt. Unde quadrabit et in eos, qui jam ἔξωροι voluptates sectantur, velut si nucibus ludat vir aut amet potitetve senex

Érasme cite Horace Ode I :38 Ne vas pas chercher de roses, après la saison écloses (C. Daru)

b) Inscription inférieure.

Ambigeres raperetne Rosis Aurora ruborem./ An daret, et flores tingeret orta dies.

— Traduction :"L’aurore emprunte-t-elle aux roses sa rougeur ? La leur confère-t-elle à la montée du jour ? [Même rosée, même couleur, même matin : Car la même Vénus régit l’astre et la fleur.] "(Lionel-Edouard Martin)

— Source : Idylle XIV De rosis nascentibus vers 280 du poète latin aquitain Ausone (309-394)

Ambigeres raperetne Rosis Aurora ruborem./ An daret, et flores tingeret orta dies. [Ros unus, color unus et unum mane duorum. Sideris et floris nam domina una Venus]

— Commentaire :

Cette planche devait peut-être être complétée par des insectes. La rose est le seul motif, sa tige fixée en trompe-l'œil sur le faux jonc doré.

Elle marque une rupture de ton des inscriptions qui, après avoir invoqué les psaumes, Ovide et Érasme, introduit ici la poésie latine épicurienne et stoïque de l'éphémère passage du temps,

Comme des divers ou distiques de ce poème vont ce succéder dans la suite des planches d'Hoefnagel, il me paraît utile d'en donner la traduction intégrale, en indiquant en italique les vers cités :

Printemps : haleine douce du matin, mordante

Fraîcheur, tout exhalait le retour d’un jour d’or.

Une brise un peu froide, en amont de l’aurore,

Laissait bien augurer de la chaleur du jour.

Errant dans les carrés de jardins irrigués,

Désirant me refaire en ce jour à son plein,

Je vis la pruine lourde aux herbes qui ployaient

Pendre, ou bien dominer le faîte des légumes,

Et sur les larges choux jouer à gouttes rondes.

Je vis les rosiers qu’on cultive à Salerne

S’égayer, détrempés, de la venue de l’aube,

– Et çà, là, sur les arbres embrumés, des perles

Blanches brillaient que minerait le point du jour.

L’aurore emprunte-t-elle aux roses sa rougeur ?

La leur confère-t-elle à la montée du jour ?

Même rosée, même couleur, même matin :

Car la même Vénus régit l’astre et la fleur.

Peut-être même odeur : mais l’une dans les airs

Élevés se dissipe, et l’autre nous est proche.

Déesse de l’étoile et de la fleur, Vénus

A voulu leur donner un même habit de pourpre.

Était venu l’instant où, naissants, les bourgeons

Des fleurs allaient s’ouvrir d’un même mouvement.

Telle verdoie, sous un étroit bonnet de feuilles,

Telle dévoile à peine un filet rouge pourpre,

Telle ouvre le sommet de son premier bouton

Et libère à son faîte une tête vermeille,

Telle déplie le voile assemblé sur son front,

Et déjà se prépare à compter ses pétales.

Révélant sans tarder son beau, riant calice,

Elle arbore l’or fauve enclos dans son cœur dense.

Telle dont flamboyait la chevelure en feu,

Ses pétales tombés l’abandonnent livide.

Si rapide est le rapt des heures fugitives !

À peine née la rose est déjà défraîchie.

Je parle, et la fleur courbe au sol sa tête rouge

La terre resplendit sous la jonchée vermeille.

Formes, naissances, multiples métamorphoses

Issues d’un même jour qu’un même jour consume !

Grâce des fleurs si courte, et navrante, ô Nature

Tu montres tes présents pour sitôt les ravir !

Autant que dure un jour la vie des roses dure,

Et leur adolescence est proche du grand âge.

Celle que l’astre rouge a vu naître au matin,

S’en revenant le soir, il la retrouve vieille.

Mais de devoir mourir en un si court espace,

Qu’importe : ses enfants prolongent sa présence.

Cueille la rose fraîche, ô fraîche jeune fille :

Ton âge, souviens-t ’en, comme elle est éphémère.

Cette traduction originale, due à Lionel-Édouard Martin, relève du droit de la propriété intellectuelle. Il est permis de la diffuser, à la condition expresse que le nom du traducteur soit clairement indiqué

![]()

Planche XXIX

a) inscription supérieure : Hanc viret; angusto foliiorum tecta galero / Hanc tenui folio purpura rubra notat.

— Traduction :Telle verdoie, sous un étroit bonnet de feuilles, Telle dévoile à peine un filet rouge pourpre,

— Source : Idylle XIV De rosis nascentibus Ausone, cf. supra.

b) inscription inférieure :Vertice collectos illa exinuabat amictus,/ Iam meditans folijs, se numerare suis.

— Traduction : Telle déplie le voile assemblé sur son front, Et déjà se prépare à compter ses pétales.

— Source : Idylle XIV De rosis nascentibus Ausone, cf. supra.

![]()

Planche XXXI

b) inscription supérieure Tineas pascere miserum :

— Traduction : "Pour nourrir les mites [misérables

— Source : Erasme 1796. II, VIII, 96. Tineas pascere dicuntur quae neglecta situ pereunt : Est nemine vtente situ perire. Horatius ad librum suum: Contrectatus Ductum à uestibus , aut libris diu tecondicis a: intactis floratius in :

"Pour nourrir les mites. On dit « pour nourrir les mites » pour les choses qui sont laissés intactes et s'abiment par négligence. . Horace dans les épîtres (Livre I 20eme épître) s'adresse à son manuscrit : Contractatus ubi manibus sordescere vulgi / Coeperis, aut tineas pasces taciturnus inertes."

— Commentaire :

Reprise des citations des Adages d'Érasme en choisissant ceux qui citent un insecte présent sur la planche, ici une teigne.

![]()

Planche XXXV : araignées

Inscription : Magnus Dominus noster, et magna Virtus eius et sapientiae eius no[n] est numerus. ps: 146.

— Traduction : "Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie.[6 L'Eternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre."] (Bible du Semeur)

— Source : Psaume 146 (147)

— Commentaire

Reprise de l'hymne à la gloire du Créateur ; le verset 6 suscipiens mansuetos Dominus humilians autem peccatores usque ad terram souligne le renversement des valeurs, par lequel les petits (on pense aux insectes) sont soutenus, et les méchants sont brisés.

Illustration : l'ombre n'est pas figurée. L'araignée centrale est fixée sur la feuille d'observation par des liens en trompe-l'œil qui renforcent le parti-pris du spécimen naturaliste. Les trois autres araignées sembelnt suspendues par des fils.

![]()

Planche XXXXII.

a) inscription supérieure IN ME CVDETVR FABA.

— Traduction : "C'est sur moi qu' on battra les fèves".

— Source : - Érasme, Adagia 84. I, I, 84. In me haec cudetur faba

Terentius in Eunucho: At enim ist haec in me cudetur faba, hoc est, Donato interprete, in me malum hoc recidet, in me haec vindicabitur culpa. Translatum vel a faba, quae cum siliquis exuitur ac batuitur aut fustibus intertunditur, ita ut fit in areis more rusticorum, non ipsa perinde laborat, sed id demum in quo cuditur. Alii malunt ad male coctam fabam referre, quae si quando non maduerit, sed dura permanserit, ab iratis heris supra coqui caput saxo nonnunquam comminui consuevit, tamquam fabam ulciscentibus non coquum, cum universum interim malum ad coquum perveniat.

— Commentaire :

Sur le site de Philippe Remacle, la citation est traduite avec une note de bas de page : "Expression proverbiale qui revient à celle-ci : c'est moi qui paierai les pots cassés. "

Dans L'Eunuque de Terence Acte II scène 3, la réplique de l'esclave Parménon à son jeune maître Chéréa At enim ist haec in me cudetur faba est interprétée par Aelius Donat dans ses Commentaires sur Térence ainsi : "le mal est pour moi, la faute va me retomber dessus. Juste après, Parménon ajoute "Si tu es décidé à le faire, fais-le; mais ne va pas rejeter la faute sur moi."

b) inscription inférieure :Si quid In hoc opere delictum.

— Traduction : ? "Si il se trouve une faute dans cette œuvre" ??

— Source : non connue

— Commentaire

c) Illustration : fleur de jasmin, baie (Taxus baccata) et insecte aux formes soulignées par le jeu des ombres.

![]()

Planche XXXXIII

Inscription : Abominandus cantharis

![]()

Planche XXXXIV :

Inscription : Prius Locusta Bovem

— Traduction : litt. :Une sauterelle engendra un bœuf. En fait, selon la tradition. : "On verra plutôt un éléphant naître d'une sauterelle".

— Source : Érasme, Adagia 1089. II, I, 89. Prius locusta bovem pariet

Prius locusta bovem pariet, περὶ τοῦ ἀδυνάτου. M. Varro De lingua Latina libro tertio refert ex Ennio versum hunc: Atque prius pariet / locusta Lucam. Nam Lucas antiqui boves appellabant ob magnitudinem.

"Varron dans le livre III du De la langue latine , Apud Ennius, se réfère à ce dernier auteur en citant Atque prius pariet / locusta Lucam "On verra plutôt un éléphant naître d'une sauterelle". Les Anciens les nommaient Lucas boves en raison de leur grande taille."

— Commentaire : Luca bos désigne dans le texte d'Ennius l'éléphant. L'expression s'utilise pour parler de choses impossibles.

— Illustration. En bas, une Mante religieuse Manta religiosa. La citation semble s'appliquer avec humour à l'insecte imaginaire en haut à gauche, qui semble une caricature de monstres médiévaux, et qui voisine un insecte à trois queues également surprenant, . Néanmoins ces créatures étonnantes sont considérées comme étant des Éphémères Ephemeroptera à trois cerques ("queues") : Augerius Clutius s'est inspiré de ces figures dans son De hemerobio sive ephemero insecto (Amsterdam, 1634) : les animalcules I et II (ou bien la figure de gauche de Hoefnagel) sont les larves aquatiques qui vivent des années au fond des rivières avant leur émergence au printemps (ce sont les "mouches de mai") sous leur brève forme imago ; ils succomberont sitôt après l'accouplement et la ponte. (Cf. Jorink 2007). Par leur destin, ces insectes sont souvent les symboles de la vita brevis.

Le texte de Clutius sur les Éphémères, première monographie sur un seul type d'insecte, trouve donc son origine dans cette illustration de Hoefnagel 1575-1585, ce qui montre bien le rôle fondateur de ce manuscrit. Ces espèces avaient été décrits par Aristote sous le nom d'ephemeron et par Pline sous celui d'hemerobius, mais n'avaient pas été représentés auparavant. En outre, leur présence dans Ignis montre qu'ils figuraient déjà dans les collections des Cabinets naturalistes.

![]() .

.

![]()

Planche XXXXVII :

inscription : Vel muscas praetervolantes

— Traduction : "Il a même peur des mouches qui volent !"

— Source : Érasme, Adagia 466. I, V, 66. Vel muscas metuit praetervolitantes

Proverbialis esse videtur hyperbole, quam refert Aristoteles septimo De republica libro, Ἀλλὰ δεδιότα μὲν τὰς μυίας, id est Qui muscas, inquiens, etiam praetervolitantes metuat, id est quamvis frivola decausa. Idem similem quandam commemorat in Moralium septimo loquens de iis, qui usqueadeo natura sunt timidi, ut etiam si sorex obstrepat, protinus expavescant.

— Commentaire :

Érasme se réfère au Livre sept d'Aristote De la République

— Illustration :

Le site NKD Netherlands indique cette identification par Marcel Wasscher, 2014 :La libellule est le Sympetrum pedemontanum ou Sympétrum du Piémont .

On trouve aussi :

- Tettigoniidae (Sauterelle) : (Ruspolia nitidula ??)

- Diptera : Musca domestica

- Coleoptera

December 25, 2014

Hoefnagel, Joris "Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Planche I des « Quatre éléments », 1575. aquarelle et gouache sur velin, 14.3 x 18.4cm. Washington DC, National Gallery of Art. 1987.20.5.2

Hoefnagel, Joris "Animalia Rationalia et Insecta (Ignis): Planche I des « Quatre éléments », 1575. aquarelle et gouache sur velin, 14.3 x 18.4cm. Washington DC, National Gallery of Art. 1987.20.5.2

.

.